依托现状实现多方融合促进中国式养老

当前,我国60岁及以上人口为2.64亿,占总人口的18.7%。当“银发浪潮”迎面而来,如何安放这些老年人的夕阳人生,让他们都能享有幸福美满的晚年生活,成为新时代中国式养老必须回答好的时代命题。

一直以来,我国政府在“老有所养”问题上面,都给予了足够的重视。从2005年起,连续17年上调基本养老金,企业职工月人均养老金几近翻倍,基本养老、失业、工伤社会保险基金累计结存6.4万亿元。我国一直在用实际行动应对人口老龄化问题,提高老年人的生活保障水平。

在分析“中国式养老”之前,我们先要认清,“中国式养老”面临的独特现状。

首先,在我国,养老单纯依靠老人个人的力量是很难持续的。

数据显示,我国职工工资总额占GDP的比重平均在12~16%之间,即便加上工资额30%的福利,该比重也仍在20%以下,相比较世界平均水平有很大的差距,而养老金等都与工资相挂钩,拥有较低工资收入的劳动者在面临老龄化问题时,很难有较强的个人养老能力。而且,当前我国处于结构化转型的关键时期,老一辈劳动者会面临较为严峻的结构性失业问题,这部分人的养老方面的收入也比较低,相应的保障体系还不够完善。这些因素造成我国的养老压力不应仅仅由老人个人承担。

其次,老人的分布和劳动力的流动分布趋势是相反的。

前面说到,养老压力不因仅仅由老人自身承担,那么由其子女负担可以吗?答案是同样很难。我国经济发展的区域差异化布局让各地区可以根据自身的资源禀赋来发挥比较优势,降低劳动力流动门槛是优化资源配置,提升区域差异化竞争水平的关键,由此必然会伴随着劳动力的流动,而随着居住成本的上升以及老年人的身体、心理等多重因素影响,老年人很难或者说不愿意跟随自己的子女迁移,比如,数据显示,城镇化的过程让我国农村空巢老人占比远高于城市。

正因为以上几个原因,我们才需要实行依托现状,多方融合的“中国式养老”。

其一,是养老主体的多方融合。既然前文已经证明,养老不应仅仅靠老人个人和子女,那么政府相关部门和企业就需要发挥更大的作用。比如民政部“十三五”期间实施的特困人员供养服务设施建设,目前已经提升了近390万老人的供养水平。作为典型的公共物品,政府的确应当在养老方面给老人和子女更多地帮助。

其二,是养老资金力量的多方融合。当然,仅仅依靠公共财政来解决养老问题也是不现实的,我国养老体系的代际差异使得我们存在着一定的缺口,那么此时就应当在做好风险控制的条件下,根据风险控制要求合理引入社会资本的力量,促进养老领域的市场化,用差异化竞争和多样化服务来满足养老需求。

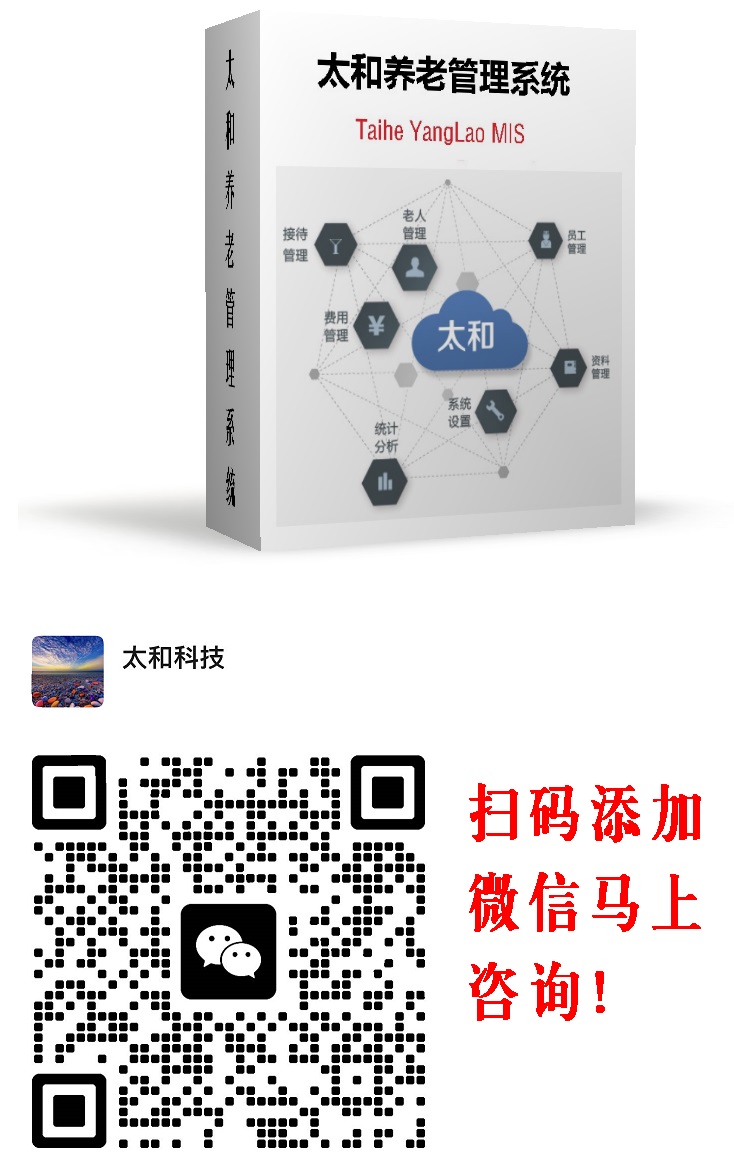

太和智慧养老管理软件系统助力您的养老管理

热线联系:18610556298(微信同号) 廖先生

扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务!

版权声明: ---------------------------------------------------------------

所有信息来源于互联网,本文的版权归原作者所有,不代表本网观点和立场。

本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 81480447@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务!

- 民政部养老服务发展重心向

- 光明时评发展基本养老服务

- 海口鼓励养老机构专业服务

- 国家卫健委《关于开展老年

- 宁夏开展养老助老“五服务

- 西城区民政局出台《北京市

- 民政部我国将进一步拓宽养

- 中共中央办公厅国务院办公

- 江苏启动“养老服务监管效

- 广西持续开展养老服务质量

- 安徽财政今年安排2.42

- 泉州市开展政府补贴性技能

- 民政部要求积极探索养老服

- 近3亿老年人!中国“养老

- 江西扩大推行城乡居民养老

- 机器人养老不再科幻

- 满足“老有所养”,如何加

- 积极探索养老志愿服务有效

- 中国老龄化第一城,如何养

- 内蒙古出台《意见》促进养

- 大力推进智慧养老服务高质

- 加快推动中国特色养老服务

- 天津印发困难老年人养老服

- “三个聚焦”提升居家和社

- 我国企业标准助推养老服务

- 全国养老机构护理型床位占

- 从“老有所养”到“老有善

- 简化补贴审批程序《上海市

- 民政部将构建普惠可及、覆

- 北京稳步提高城乡居民基本

- 增进老年人福祉山西省进一

- 我国养老服务出现四个转变

- 河南省出台“全链式”医养

- 人社部将在全国推开个人养

- 北京将布局建设百个区域养

- 专家谈应对社会老龄化完善

- 上海“敬老月”拉开帷幕将

- 宁夏投入1亿元推动居家适

- 锡林郭勒盟多元服务推动牧

- 85.5万人将受益、首提

评论

已有 0 条评论

推荐养老院

- 曹县江山名郡社区养老服务中心

- 东明丹枫护理院

- 广饶县乐安街道敬老院

- 国昌怡心园医养健康产业(山东)有

- 蒙阴县托福老年养护院

- 烟台莱山秀林老年福利服务中心

- 【阿尔兹海默症】北京朝阳区

- 【阿尔兹海默症】北京朝阳区东坝福寿

- 【阿尔兹海默症】北京大兴亦

- 【阿尔兹海默症】北京丰台区诚和敬养

- 【阿尔兹海默症】北京丰台区椿萱茂老

- 【阿尔兹海默症】北京丰台区青塔椿萱

- 【阿尔兹海默症】北京海淀区百望山椿

- 【阿尔兹海默症】北京海淀区朗诗常青

- 【阿尔兹海默症】北京海淀区龙岗路朗

- 【阿尔兹海默症】北京海淀区西山椿萱

- 【阿尔兹海默症】北京市通州

- 【阿尔兹海默症】北京市通州区诚和敬

- 【阿尔兹海默症】北京延庆区儆堂集养

- 【阿尔兹海默症】南京鼓楼区康悦坊五

- 不限

- 东城

- 西城

- 崇文

- 宣武

- 朝阳

- 丰台

- 石景山

- 海淀

- 门头沟

- 房山

- 通州

- 顺义

- 昌平

- 大兴

- 怀柔

- 平谷

- 延庆

- 密云

- 不限

- 500以下

- 500-1000

- 1000-2000

- 2000-3000

- 3000-5000

- 5000以上

- 不限

- 自理

- 半自理

- 全护理

- 特护

姓名:

年龄:

电话:

全国城市养老院

- 黑河老年公寓养老院汇总表

- 惠州老年公寓养老院汇总表

- 泰州老年公寓养老院汇总表

- 晋城老年公寓养老院汇总表

- 杭州老年公寓养老院汇总表

- 牡丹江老年公寓养老院汇总表

- 贺州老年公寓养老院汇总表

- 高雄老年公寓养老院汇总表

- 九江老年公寓养老院汇总表

- 芜湖老年公寓养老院汇总表

- 漯河老年公寓养老院汇总表

- 漳州老年公寓养老院汇总表

- 金门老年公寓养老院汇总表

- 玉溪老年公寓养老院汇总表

- 宜兰老年公寓养老院汇总表

- 直辖行政单位老年公寓养老院汇总表

- 唐山老年公寓养老院汇总表

- 周口老年公寓养老院汇总表

- 晋中老年公寓养老院汇总表

- 南通老年公寓养老院汇总表

- 汕头老年公寓养老院汇总表

- 廊坊老年公寓养老院汇总表

- 昭通老年公寓养老院汇总表

- 昆明老年公寓养老院汇总表

- 临夏老年公寓养老院汇总表

- 衢州老年公寓养老院汇总表

- 赤峰老年公寓养老院汇总表

- 白银老年公寓养老院汇总表

- 喀什老年公寓养老院汇总表

- 昌吉老年公寓养老院汇总表

- 博尔塔拉老年公寓养老院汇总表

- 防城港老年公寓养老院汇总表

- 宜昌老年公寓养老院汇总表

- 贵港老年公寓养老院汇总表

- 邯郸老年公寓养老院汇总表

- 西宁老年公寓养老院汇总表

- 揭阳老年公寓养老院汇总表

- 桃园老年公寓养老院汇总表

- 北海老年公寓养老院汇总表

- 泸州老年公寓养老院汇总表

- 遵义老年公寓养老院汇总表

- 林芝老年公寓养老院汇总表

- 鄂州老年公寓养老院汇总表

- 渭南老年公寓养老院汇总表

- 亳州老年公寓养老院汇总表

- 安顺老年公寓养老院汇总表

- 台南老年公寓养老院汇总表

- 迪庆老年公寓养老院汇总表

- 咸阳老年公寓养老院汇总表

- 龙岩老年公寓养老院汇总表